- Interesting

- Scholarships

- UGC-CARE Journals

Top 75 Emerging Research Topics in Electrical Engineering

Discover the cutting-edge frontiers of electrical engineering with our comprehensive list of the Top 75 Emerging Research Topics

Table of contents

1.1 smart grids and micro-grids, 1.2 energy harvesting and storage, 1.3 electric vehicles and transportation, 2. communications and networking, 2.1 5g and beyond, 2.2 iot and wireless sensor networks, 2.3 satellite and space communications, 3.1 autonomous systems, 3.2 biomedical and healthcare robotics, 3.3 machine learning and control, 4.1 nano-electronics and quantum computing, 4.2 flexible and wearable electronics, 4.3 neuromorphic engineering and brain-computer interfaces, 5.1 sparse signal processing, 5.2 explainable ai and interpretability, 5.3 adversarial machine learning and security.

In the ever-evolving realm of Electrical Engineering, innovative research continually drives the field’s progression, shaping our future technologies and solutions. As we step into an era dominated by AI, IoT, renewable energy, and more, the scope for innovative research widens. In this article, iLovePhD listed the top 75 emerging research topics in the field of Electrical Engineering.

1. Power Systems and Renewable Energy

a. Distributed control strategies for micro-grid management.

b. Blockchain applications for secure energy transactions in smart grids.

c. Resilience and robustness enhancement in smart grid systems against cyber threats.

d. Integration of renewable energy sources in micro-grids.

e. AI-based predictive maintenance for smart grid components.

a. Next-gen battery technologies for energy storage systems.

b. Wireless power transfer and energy harvesting for IoT devices.

c. Super-capacitors and their applications in renewable energy storage.

d. Materials research for efficient energy conversion and storage.

e. Energy-efficient architectures for IoT devices powered by energy harvesting.

a. Charging infrastructure optimization for electric vehicles.

b. Vehicle-to-grid (V2G) technology and bidirectional power flow.

c. Lightweight materials and design for electric vehicle batteries.

d. Autonomous electric vehicle technology and its integration into smart cities.

e. Energy-efficient route planning algorithms for electric vehicles.

a. AI-driven optimization for 5G network deployment.

b. mmWave communication technologies and their implications.

c. Quantum communication for secure and high-speed data transfer.

d. 6G technology and its potential applications.

e. Edge computing and its role in 5G networks.

a. Energy-efficient protocols for IoT devices.

b. AI-enabled edge computing for IoT applications.

c. Security and privacy in IoT data transmission.

d. Integration of AI with IoT for intelligent decision-making.

e. Communication challenges in massive IoT deployment.

a. Low Earth Orbit (LEO) satellite constellations for global connectivity.

b. Inter-satellite communication for improved space exploration.

c. Secure communication protocols for space-based systems.

d. Quantum communication for secure space-based networks.

e. Space debris mitigation and communication systems.

3. Control Systems and Robotics

a. AI-driven control for autonomous vehicles and drones.

b. Swarm robotics and their applications in various industries.

c. Human-robot collaboration in industrial settings.

d. Autonomous navigation systems for underwater vehicles.

e. Control strategies for multi-agent systems.

a. Robotics in surgical procedures and rehabilitation.

b. Wearable robotics for physical assistance and rehabilitation.

c. Robotic prosthetics and exoskeletons for enhanced mobility.

d. Telemedicine and remote healthcare using robotic systems.

e. Ethics and regulations in medical robotics.

a. Reinforcement learning for control system optimization.

b. Neural network-based adaptive control systems.

c. Explainable AI in control systems for better decision-making.

d. Control strategies for complex systems using deep learning.

e. Control system resilience against adversarial attacks.

4. Electronics and Nanotechnology

a. Quantum-resistant cryptography for future computing systems.

b. Development of reliable qubits for quantum computers.

c. Quantum error correction and fault-tolerant quantum computing.

d. Nano-scale transistors and their applications.

e. Hybrid quantum-classical computing architectures.

a. Stretchable electronics for wearable applications.

b. Smart textiles and their integration with electronic components.

c. Biocompatible electronics for healthcare monitoring.

d. Energy harvesting in wearable devices.

e. Novel materials for flexible electronic devices.

a. Neuromorphic computing for AI and cognitive systems.

b. Brain-inspired computing architectures and algorithms.

c. Non-invasive brain-computer interfaces for diverse applications.

d. Ethics and privacy in brain-computer interface technology.

e. Neuroprosthetics and their integration with neural interfaces.

5. Signal Processing and Machine Learning

a. Compressive sensing for efficient data acquisition.

b. Sparse signal reconstruction algorithms.

c. Sparse representations in machine learning.

d. Deep learning for sparse signal recovery.

e. Applications of sparse signal processing in various domains.

a. Interpretable machine learning models for critical applications.

b. Explainable deep learning for decision-making.

c. Model-agnostic interpretability techniques.

d. Human-centric AI and its interpretability.

e. Visual and intuitive explanations in machine learning models.

a. Robust deep learning models against adversarial attacks.

b. Adversarial machine learning in cybersecurity.

c. Detecting and mitigating adversarial attacks in AI systems.

d. Secure and private machine learning protocols.

e. Ethical considerations in adversarial machine learning.

As technology continues to redefine boundaries and explore new horizons, these research topics in Electrical Engineering stand at the forefront, ready to shape the future of our world. The amalgamation of these fields showcases the diversity and depth of possibilities waiting to be unlocked by the curious minds and diligent efforts of researchers and engineers in the years to come.

- Advanced sensors

- AI Applications

- AI in robotics

- Autonomous vehicles

- Brain-machine interfaces

- Cognitive radio

- Electric vehicles

- Electrical engineering research

- Electroceuticals

- Electromagnetic compatibility

- Electronic design automation

- Electronics advancements

- Emerging research topics

- Energy efficiency

- Energy forecasting

- Energy storage

- Grid stability

- Health technology

- HVAC systems

- IoT devices

- Microgrid technology

- Molecular electronics

- Nanoelectronics

- Power systems

- quantum computing

- Quantum cryptography

- Quantum internet

- Remote Sensing

- renewable energy

- Smart buildings

- Smart grids

- Smart grids cybersecurity

- Speech and audio processing

- sustainable manufacturing

- Terahertz electronics

- VLSI design

- Wearable technology

- Wireless protocols

Top 10 iLovePhD Articles of 2023

Ramalingaswami re-entry fellowship – re-ignite your research career in india, what is agi in research, email subscription.

iLovePhD is a research education website to know updated research-related information. It helps researchers to find top journals for publishing research articles and get an easy manual for research tools. The main aim of this website is to help Ph.D. scholars who are working in various domains to get more valuable ideas to carry out their research. Learn the current groundbreaking research activities around the world, love the process of getting a Ph.D.

WhatsApp Channel

Join iLovePhD WhatsApp Channel Now!

Contact us: [email protected]

Copyright © 2019-2024 - iLovePhD

- Artificial intelligence

The Ultimate Guide to Achieving a PhD in Electrical Engineering

The pursuit of a PhD in Electrical Engineering represents the pinnacle of academic achievement in the field, signifying a commitment to advancing the frontiers of technology. In an era where technological innovation is accelerating, the role of in-depth research and specialized expertise has never been more critical. This article delves into the nuances of a PhD program in Electrical Engineering, offering insights that are valuable even to those well-versed in the subject.

Get information on Electrician programs by entering your zip code and request enrollment information.

Understanding the PhD Program

Overview of the program.

A PhD in Electrical Engineering is a rigorous research-focused degree that typically spans 4-6 years. Unlike a Master’s degree, which is often more coursework-oriented, a PhD is centered around original research, culminating in a dissertation.

Admission Requirements

- Admission to a PhD program is highly competitive, with top programs accepting only 10-15% of applicants.

- Candidates are expected to have a strong academic background, usually with a Master’s degree in Electrical Engineering or a related field.

- Research experience, evidenced by publications in peer-reviewed journals, significantly bolsters an application.

- Additionally, compelling letters of recommendation and a persuasive statement of purpose outlining research interests are crucial.

Program Structure

The first year usually involves advanced coursework to build a foundation in specialized areas. From the second year onwards, students engage in research, often while fulfilling teaching assistant responsibilities. The final year is predominantly dedicated to writing and defending the dissertation.

Specializations within Electrical Engineering PhD

Emerging fields.

- Nanotechnology : Focuses on engineering at a molecular scale, with applications in computing, healthcare, and materials science.

- Quantum computing : Involves developing computers based on quantum-mechanical phenomena, promising exponential increases in processing power.

- Renewable energy systems : Addresses the design and optimization of sustainable energy sources like solar and wind power.

Traditional Fields

- Power systems : Involves the generation, transmission, and distribution of electricity, a field that is evolving with the integration of renewable energy sources.

- Signal processing : The analysis, modification, and synthesis of signals like sound, images, and scientific measurements.

- Communications and networking : Encompasses wireless, optical, and wired communication systems and protocols.

The PhD Journey

Year-by-year breakdown.

- First Year : Focus on coursework and identifying a research area.

- Middle Years : Deep dive into research, aiming for publications in journals with impact factors ranging from 3 to 5.

- Final Year : Dissertation writing and defense, often involving external examiners from prestigious institutions.

Challenges and Rewards

PhD students often face the challenge of balancing intensive research with personal life. However, the rewards are substantial, including the development of deep expertise and the opportunity to contribute novel insights to the field.

Recommended PhD Programs in Electrical Engineering

Identifying the right PhD program is a critical decision for aspiring electrical engineers. This section highlights some of the top recommended programs, known for their cutting-edge research, distinguished faculty, and excellent career prospects.

United States

- Notable Features : Renowned for its research output and innovation.

- Average Time to Degree : 5-6 years.

- Key Research Areas : Nanoelectronics, quantum computing, and renewable energy systems.

- Notable Features : Strong industry connections, particularly in Silicon Valley.

- Key Research Areas : Autonomous systems, machine learning in electrical engineering , and advanced communications systems.

- Notable Features : Pioneering research in emerging technologies.

- Key Research Areas : Robotics, neural networks, and energy-efficient systems.

Career Opportunities Post-PhD

- University Professor : Median salary ranges from $85,000 to $150,000, depending on tenure and institution.

- Research Positions : In academic settings, these roles focus on continuing research and securing funding.

- R&D Roles : In companies like Intel, Google, and IBM , PhD graduates lead cutting-edge projects, with salaries often exceeding $130,000.

- Consulting : Expert consultants in engineering firms offer specialized knowledge, commanding high consulting fees.

Government and Nonprofit Sector

- Policy Advising : Influencing technology and energy policies, with roles often found in agencies like the Department of Energy.

- National Laboratories : Engaging in research with national and international implications.

Financial Aspects of Pursuing a PhD

Funding sources.

Most PhD students in the U.S. receive funding through fellowships, assistantships, or grants, covering tuition and providing a stipend ranging from $20,000 to $35,000 annually.

Cost-Benefit Analysis

While a PhD involves a significant time investment, the long-term financial and career benefits can be substantial, especially in research-intensive roles.

The Impact of a PhD in Electrical Engineering

- On Personal Growth. PhD graduates develop unparalleled problem-solving skills, critical thinking, and expertise in managing complex projects.

- On the Field of Electrical Engineering. PhD holders drive innovation, contributing to technological breakthroughs and influencing future trends in the field.

Navigating the Academic World

Building relationships with advisors and peers.

Choosing the right advisor, one whose research interests align with the student’s, is pivotal. Collaboration with peers enhances the research experience and builds a professional network.

Publishing and Presenting Research

Successful publishing in high-impact journals is a key component of a PhD student’s profile. Presenting at international conferences like IEEE’s conferences enhances visibility in the academic community.

Preparing for the Future

- Staying Updated with Industry Trends. Continuous learning through online courses, workshops, and professional memberships in organizations like IEEE is essential.

- Transitioning from PhD to Career. Effective career planning, leveraging university career services, and networking are crucial for a smooth transition to post-PhD roles.

Ethical Considerations in Research

PhD students must adhere to stringent ethical standards, ensuring the integrity of their research and navigating intellectual property complexities, especially in collaborative and industry-funded projects.

Share this:

- Click to share on Twitter (Opens in new window)

- Click to share on Facebook (Opens in new window)

- [email protected]

- +91-97 91 62 64 69

PhD in Electrical Engineering Topics

In general, electrical engineering is denoted as the engineering discipline that is concentrated on the design, application, and study of systems, devices, and equipment that are functional through electromagnetism, electronics, and electricity. In this article, we deliberate the significance of a PhD in electrical engineering topics using the experience of our research professionals. Firstly, we start with the substantial research field based on electrical engineering along with its specifications.

Research Areas in Electrical Engineering

- RFID systems

- Medical electronics

- Antennas and EM modeling

- Radar and sonar

- Uncooled and coherent wavelength division multiplex technology

- Advanced liquid crystal devices

- Photonic generation of THz signals

- Wireless over fiber devices and systems

- Ultrafast photonic devices

- Connected electronic and photonic systems

- Resistive switching

- Laser processing

- Diamond electronics

- Quantum nanoelectronics

- Optical materials and electronic devices

- Information security and retrieval

- Sensor networks

- IP networks

- Wireless communications

- Telecommunication networks and services

- High-speeded optical systems

- Optical packet networks

- Dense WDM optically routed networks

- Large-scale optical networks

- Optoelectronic devices and systems

Our research experts are skillful to provide the best research project in electrical engineering systems. Since, they are well-versed in mathematical logic, numerical analysis, time and space analysis, information about latest phd in electrical engineering topics, the tools, and the usage of algorithms and protocols. For instance, if you have selected your area as electrical engineering , at that time you can select your research topic from the following research fields in electrical engineering.

Research Fields in Electrical Engineering

- Electrical materials science

- Mechatronics

- Renewable energies

- Electrochemistry

- Nanotechnology

- Microwave engineering

- Electromagnetics and waves

- Power Electronics

- Spanning a huge number of specializations

- Hardware engineering

- Instrumentation and electronics

- Signal processing

- Radio frequency engineering

- Telecommunication engineering

- Power engineering

- Computer engineering

Above mentioned are the notable research fields in contemporary research based on electrical engineering. The research scholars should select their PhD in electrical engineering topics from the latest research fields. For more research references based on electrical engineering, the research scholars can reach us. Below, we have highlighted the algorithms that are used to implement the research project.

Algorithms in Electrical Engineering

- Bayesian learning

- Reinforcement learning

- Combining multiple learners

- Hidden Markov models

- Neural networks

- Dimensionality reduction

- Bayesian decision theory

These are the emerging subjects in electrical engineering that are gaining widespread significance in the research platform. We must aware of the current trends and developments in the research area before presenting the research phd in electrical engineering topics. There are also some expectations from reviewers that you must be sure to satisfy. We have discussed the substantial algorithms that are used in electrical engineering research projects.

Current Trends in Electrical Engineering

- Battery charging and discharging control of a hybrid energy system using a microcontroller

- TMTDYN: A Matlab package for modeling and control of hybrid rigid continuum robots based on discretized lumped system and reduced order models

- Establishment of a smart living environment control system

- Renewable energy in sustainable electricity and economic development

- Energy models for renewable energy utilization and to replace fossil fuels

- A new framework for the advancement of power management strategies in hybrid electric vehicles

- Robust power management via learning and game design

- Particle swarm optimization for microgrid power management and load scheduling

- High voltage driver with a switch capacitor cell and a current sensing resistor for implementing functions of zero voltage switching and overcurrent

- A modified Y Source DC/DC converter with high voltage gains and low switch stresses

- High voltage gain interleaved boost converter with Anfis-based Mppt controller for fuel cell-based applications

- An improved SCADA framework for integrated renewable substations-based microgrid central control systems

- Linear LAV-based state estimation integrating hybrid SCADA /PMU measurements

- Towards highly efficient state estimation with SCADA measurements in distribution systems

- Decentralized constrained optimal control of the multi-machine power system stability improvement

- The reduction and power quality improvement in grid-connected PV system

- Effect of intermittent power supply on the German power system

- Design and implementation of an automated residential water heating system using sustainable energy and PLC techniques

- Corporate eco-efficiency and financial performance: evidence from Guinness Nigeria PLC

- A novel hybrid fuzzy logic controller-based RFLC for fault limiting in transmission networks and its dynamic analysis

- Modified voltage control strategy for DC network with distributed energy storage using a fuzzy logic controller

- A solar-powered reconfigurable inverter topology for AC/DC homes with fuzzy logic controller

- Inverse kinematic analysis of 4 DOF pick and place arm robot manipulators using a fuzzy logic controller

- In DFIG-based WECS connected to the grid using UPQC controlled by fractional order PID and Anfis controllers

- Design of optimal PID controller for LFC and AVR in power system using PSO

- Simulation 3 DOF RRR robotic manipulator under PID controller

- Voltage controller of DC-DC buck-boost converter with proposed PID controller

- Design, analysis, and application of a new disturbance rejection PID for uncertain systems

- Forecasting methodologies of solar resources and PV power for smart grid energy management

- The cooperative internet of things enabled smart grid

- Optimal and autonomous incentive-based energy consumption scheduling algorithm for smart grid

- Can active learning benefit the smart grid a perspective on overcoming the data scarcity

- Smart grid in the context of industry 4.0 an overview of communications technologies and challenges

- A survey on smart grid technologies and applications

- Control and analysis of microgrid frequency droop with fuzzy-based WECS with EV

- Formal requirements for microgrid using Kaos and reference architecture

- Implementation of efficient energy generation of microgrid from solar power plant

We have added the above-mentioned as research trends to show and uplift your research skill level. To tell the truth, PhD in electrical engineering topics are an innovative trend set in recent days. There are lots of research topics that are coming up from the recently used applications and research techniques in the electrical engineering field . So, contact us for your requirements in research development. For your reference, our research experts have listed down the pioneering research topics in electrical engineering.

Research PhD in Electrical Engineering Topics

- Photonics and optical communications

- Sensing devices

- Microelectronics and nanoscale engineering

- Electronic engineering for agricultural applications

- Communication, digital signal processing, and radio networks

- Advanced material science and technology development

- Resilient energy and multi-energy systems

- Robotics systems, artificial intelligence, and automation

- Low-costts virtual systems and effective trains

- Top speed motors and their topologies

- High power virtual systems (HPVPS)

- Diagnosing green growth in India

- Motor design for aerospace fault tolerant

- Designing compressor motors and advanced propulsion science

- Renewable energy and hybrid electric aerospace

- Drives and controls

- DFIG Machines: improving energy efficiencies

- Wind turbine generators: 3D temperature mapping

- Cost functions for efficient electric vehicle drive systems

- Electric vehicles and health monitoring of power semiconductor modules

- Switched reluctance motors

- Extra functionality devices: advanced technology modeling

- Challenges of autonomous power systems

- Distributed generation systems: loss detection of grid events via pattern identification

- Electric vehicle motors and gearbox

- Soft magnetic composites

- Smart grid monitoring

- Computer-aided design for electrical engineering

- Energy networks and their mathematical foundations

- Electrical motors and their redesigning

- Power electronics tools and equipment

- Computation research in new technologies and materials

- Studying behavior thru computational modeling

- Piezoelectric and ferroelectrics

- Using photovoltaic, graphene, and silicon carbide

- Atomic layer interface engineering

- Design choice in the direct drive of wheel motors

- Series connected supercapacitor and li-ion capacitor cells for the active voltage equalization

- PM machines with high power and speed

Along with that, our research professionals have enlisted the notable research phd in electrical engineering topics its implementation process in the following.

Project Topics in Electrical Engineering

- Solar panel is deployed to charge the battery and the operational amplifiers are utilized to monitor the voltage along with the LED to monitor the condition of the battery

- It is the integrated control of lighting appliances and heating, ventilation, and air conditioning (HVAC). In addition, Arduino is deployed to regulate home appliances through remote

- It is used to implement the circuits with the mechanical loads in the average speed

- It is deployed to enhance the power factor through the set of capacitors that are connected parallel to switch the capacitors and that is functional as per the value of power factor

- It is used to switch the room light when a person gets in and switch it off when he leaves the room. Consequently, it displays on the LCD about the person’s entry

The research scholars will be overwhelmed to know that still there are lots and many more phd in electrical engineering topics being developed now and then depending on the real-time requirements. In addition, we have enlisted the list of simulation tools used in the research implementation.

Simulation Tools in Electrical Engineering

- The laboratory virtual instrument engineering workbench is abbreviated as LabVIEW and it is the engineering software system. It is deployed to access the data insights and hardware

- Personal simulation program with integrated circuit emphasis is abbreviated as PSPICE. It is used for the simulation and authentication process of the mixed signal and analog circuits

- It is deployed to implement the graphical simulation along with the specific toolboxes for the electric transients, transmission line, and switches for power supply, simulating and analyzing the renewable energy sources

- Solar advisor model in Simulink

- Wind turbine model in Simulink

- Its toolboxes offer various functions such as curve fitting, system identification, control system design, linear algebra, linear system implementation, optimization, etc.

The following is about the questions along with their appropriate answers and these are the questions that are frequently asked by research scholars to develop their research skills in electrical engineering. In addition, our research experts have answered these questions through their years of experience in this field.

Questions based on Electrical Engineering Research

What are the different types of power electronics.

- AC to AC converters

- DC to AC converters

- DC to DC converters

- AC to DC converters

Which project is best for electrical engineering?

- PLC and SCADA-based traffic control system

- Photovoltaic solar power generation with maximum power point tracking

- Zigbee based solar powered forest fire detection and control system

- GSM-based substation monitoring and control system

- Android-based electrical appliance control

What are the current research topics in renewable energy?

- Think tank platform for the renewable energy industry

- Membrane-enhanced reforming technology

- Bio-oil production from biomass pyrolysis technology

- Lignocellulose hydrolysis technology

- Design and construction of biodiesel production plant

Our research professionals are providing the finest research assistance for research students based on electrical and electronics engineering and electrical and communication engineering. While guiding the PhD scholars, we used to follow and provide the following processes.

- Preparation of research topic and proposal

- Paper preparation and publication support

- Annexure II

- Demonstration for the proposed research

- Provision of synopsis

- Thesis will be written along with the support of research scholars

The research projects based on electrical engineering are rendering online guidance to make research projects , pile up the assignments, implementation process, homework help, paper publication, thesis writing, phd in electrical engineering topics and much more. We have well-experienced subject-specific experts, developers, and so on who are contented to help the research scholars at all times. You can connect with us to aid more and our 24/7 customer care support is ready to offer assistance always. So, ping us to acquire the finest knowledge.

Opening Hours

- Mon-Sat 09.00 am – 6.30 pm

- Lunch Time 12.30 pm – 01.30 pm

- Break Time 04.00 pm – 04.30 pm

- 18 years service excellence

- 40+ country reach

- 36+ university mou

- 194+ college mou

- 6000+ happy customers

- 100+ employees

- 240+ writers

- 60+ developers

- 45+ researchers

- 540+ Journal tieup

Payment Options

Our Clients

Social Links

- Terms of Use

Opening Time

Closing Time

- We follow Indian time zone

EE PhD Model Program

Electrical Engineering is a broad field which draws from disparate areas of knowledge, and so instead of providing rigid course expectations the faculty suggest EE students and their advisors consider the following courses as part of their program, depending on which aspect of EE their research is most aligned with. Programs will also often contain courses from SEAS, statistics, mathematics, physics, computer science or chemistry. This description of the Electrical Engineering PhD course guidelines augments the school-wide PhD course requirements . Students should make themselves familiar with both.

The EE faculty strongly recommend all Ph.D. students also attend to professional skills such as writing and giving presentations. Classes include ES 297 Professional Writing for Scientists and Engineers and ES 301 SEAS Teaching Practicum. Other resources include the GSAS Center for Writing and Communicating Ideas , the Derek Bok Center for Teaching and Learning , and the SEAS Graduate Council 's Professional Development series.

The course lists below form a starting point for a discussion with the faculty about areas of interest. Students should work in close consultation with their advisors to develop an appropriate program plan that is consistent with the PhD Program's overall course requirements . Courses provide the background knowledge that is often needed to successfully complete research and allow students to learn more broadly about a field or related fields in a structured fashion.

Computer Engineering - suggested courses include

- ES 202 Estimation and Control of Dynamic Systems

- ES 250 Information Theory

- ES 255 Statistical Inference with Engineering Applications

- CS 283 Computer Vision

- CS 243 Advanced Computer Networks

- CS 244 Networks Design Projects

- CS 246 Advanced Computer Architecture

- CS 247r Advanced Topics in Computer Architecture

- CS 249r Advanced Topics in Edge Computing

- CS 252r Advanced Topics in Programming Languages

- CS 261 Research Topics in Operating Systems

- CS 262 Introduction to Distributed Computing

- CS 265 Big Data Systems

as well as other courses listed under Devices and Circuits below

Control and Robotics - suggested courses include

- ES 252r Advanced Topics in Robotics Research

- ES 259 Advanced Introduction to Robotics

- ES 201 Decision Theory

as well as other courses listed under Devices and Circuits

Devices and Circuits - suggested courses include

- CS 248 Advanced Design of VLSI Circuits and Systems

- Physics 223 Electronics for Scientists

- AP 195 Introduction to Solid State Physics

- AP 218 Electrical, Optical, and Magnetic Properties of Materials

- AP 295a Introduction to Quantum Theory of Solids

- AP 295b Quantum Theory of Solids

- MIT 6.341 Discrete-Time Signal Processing

- ES 273 Optics and Photonics

- ES 274 Quantum Devices

- AP 216 Electromagnetic Interactions with Matter

- AP 217 Applications of Modern Optics

- Physics 285a Modern Atomic and Optical Physics I

Photonics - suggested courses include

- AP195 Introduction to Solid State Physics

- Physics 143b Quantum Mechanics II

- Quantum Science and Engineering (QSE 200/ES200)

- Chemistry 242 Quantum Mechanics for Physical Chemistry

- Physics 251a Advanced Quantum Mechanics I

- Physics 232 Advanced Classical Electromagnetism

- ES 151 Applied Electromagnetism

- ES 173 Introduction to Electronic and Photonic Devices

- ES 277 Microfabrication Laboratory

- AP 218 Electrical, Optical and Magnetic Properties of Materials

- AP 225 Introduction to Soft Matter

- AP 284 Statistical Thermodynamics

- AP 291 Electron Microscopy Lab

- Physics 262 Statistical Physics

Signals and Information Processing - suggested courses include

- MIT 6.450 Principles of Digital Communications

- Statistics 210 Probability I

- Statistics 211 Statistical Inference I

- CS 223 Probabilistic Analysis and Algorithms

- Statistics 220 Bayesian Data Analysis

- MIT 6.262 Discrete Stochastic Processes

- Math 112 Introductory Real Analysis

- Math 136 Differential Geometry

- AM 201 Physical Mathematics I

- ES 220 Fluid Dynamics

- MIT 6.255J Optimization Methods

Note that, for Program Plans in Engineering Sciences, Physics 223 Electronics for Scientists is considered to be a 200-level SEAS-equivalent technical course.

In Electrical Engineering

- Undergraduate Engineering at Harvard

- Concentration Requirements

- How to Declare

- Who are my Advisors?

- Sophomore Forum

- ABET Information

- Senior Thesis

- Research for Course Credit (ES 91R)

- AB/SM Information

- Peer Concentration Advisors (PCA) Program

- Student Organizations

- How to Apply

- PhD Timeline

- PhD Model Program (Course Guidelines)

- Qualifying Exam

- Committee Meetings

- Committee on Higher Degrees

- Research Interest Comparison

- Collaborations

- Cross-Harvard Engagement

- Seminar Series

- Clubs & Organizations

- Centers & Initiatives

- Alumni Stories

- Doing a PhD in Electrical Engineering

What Does a PhD in Electrical Engineering Focus On?

A PhD in Electrical and Electronic Engineering involves conducting original research that pushes the boundaries of our understanding of electronics. Such a research project can have many applications, from developing novel techniques to transmit and process information at high speeds, to investigating the reliability of control processes in industrial operations.

A research project is ideal for graduate students who wish to become specialists in a given field, and contribute to advances in electrical and computer engineering.

An example of common PhD in Electrical Engineering topics is provided below:

- Robotics systems, artificial intelligence and automation

- Resilient energy and multi-energy systems

- Advanced material science and technology/device development

- Communication, digital signal processing and radio networks

- Electronic engineering for agricultural applications

- Microelectronics and Nanoscale Engineering

- Sensing devices

- Photonics and Optical Communications

Of course, these are just a few of the many areas that a PhD research project in Electronic and Electrical Engineering can focus on. Read on for more information on post graduate study, and how a doctoral degree could benefit you.

Entry Requirements for A PhD in Electrical Engineering

An upper second class (2:1) bachelor’s degree in a related subject area, such as Physics , Computer Science or Material Science is usually the entry requirement for an Electronics or Electrical Engineering PhD research programme in the UK. A lower second class (2:2) bachelor’s degree may be accepted if the graduate student has a master’s degree or relevant work experience. Applicants with international equivalent qualifications are also considered.

Universities will expect international students to provide English Level Qualifications as evidence of their English Language ability. This is usually in the form of a IELTS, TOEFL (iBT) or Pearson PTE score. The exact score requirement may be different across institutions.

Browse PhDs in Electrical Engineering

Decoherence due to flux noise in superconducting qubits at microkelvin temperatures, atomic layer deposition of novel nanolayer materials for solar cells, phd studentship: railway system optimisation, simulation and testing, machine learning for autonomous robot exploration, physical layer algorithm design in 6g non-terrestrial communications, how long does it take to get a phd in electrical engineering.

In the UK, a typical full-time Electrical Engineering research project has a duration of 3 to 4 years. The first 3 years are usually focused on research, with the final year spent on writing the doctoral dissertation and conducting the viva (an oral examination). A part-time Electrical Engineering programme may take students 6 to 7 years to complete. A full-time Electrical Engineering MPhil usually lasts for 1 to 2 years.

To equip you with industrial skills and help you transition into a professional career, many Electrical Engineering doctoral programmes include optional training courses which focus on key ‘transferable skills’. These courses may include academic writing, interpersonal training and management.

Costs and Funding

A UK PhD candidate can expect to pay around £5,000 – £6,000 per year in tuition fees for a 2021/22 PhD programme in Electrical Engineering. Typical tuition fees for EU and overseas students are around £25,000 – £35,000 per academic year. Part-time tuition fees are normally proportioned according to the programme length.

Some Electrical Engineering postgraduate research programmes also have additional costs (bench fees) which cover the cost of specialist equipment, computer upkeep, travel, but these are dependent on the methodology of the research project.

A university’s Electrical or Electronic Engineering faculty may offer postgraduate studentships, doctoral loan schemes, or other funding opportunities which cover the tuition fees for Electrical Engineering doctorate courses.

PhD in Electrical Engineering Salary and Career Paths

For many, the career options it unlocks is what makes a PhD project in electrical engineering worth it. Whilst some doctorates stay in academia upon the successful completion of their postgraduate research degree, others look for a career in industry. Examples of popular Electrical Engineering jobs include:

Electrical Engineer – After obtaining a post graduate degree, many opt to become professional electrical engineers. Here, they are responsible for all aspects of the design and installation of electronic equipment in industry and business. This could include such things as designing electrical systems, computer networks, and electrical equipment. As well as being able to design and install wiring, they must also have knowledge of requirements for electrical safety. Average Electrical Engineer salaries are around £50,000 at senior level. Specialist engineers can earn over £80,000 hence the PhD in electrical engineering salary is usually higher than its bachelor’s or master’s student counterpart.

Aerospace Engineer or Aeronautical Engineer – Some PhD holders go into aerospace or aeronautical engineering, where they are responsible for the design, testing, evaluation and improvement of commercial and military aircraft, rockets and missiles, space vehicles and orbital satellites. Electrical and Electronics doctorates in this sector are likely to use computational software, mathematical equations, physics concepts, and data analysis techniques on a daily basis. There is also scope for participation in test flights, and public engagement. Candidates with a PhD in Electrical Engineering are likely to be offered lucrative salaries as they possess expert insight which is fundamental to research centres. The nature of the field means there are employment opportunities outside the UK. Popular destinations for doctoral students include the US and India.

Nuclear Engineer – Some use their postgraduate degree to pursue a career in nuclear engineering. An electrical engineering PhD student can be involved in all stages of nuclear power – from assessing a power plants’ efficiency, to planning the decommissioning of a nuclear facility. Experienced nuclear engineers in the UK can expect a salary around £50,000.

Teaching – A doctoral student may prefer to stay in academia to continue contributing to their research interest directly. Here they can also interview a doctoral candidate, supervise a research student and propose a postgraduate research programme in their research area.

Browse PhDs Now

Join thousands of students.

Join thousands of other students and stay up to date with the latest PhD programmes, funding opportunities and advice.

PhD in Electrical Engineering

Program sites.

- Electrical & Computer Engineering

Degree Details

As a PhD student, you will pursue theoretical and empirical studies in a topic area determined by your interests, while working with our world-renowned faculty. Students have the option to pursue a post-bachelor’s or post-master’s degree.

Degree Type

Availability.

Our PhD program provides applicants the opportunity for rewarding interdisciplinary study.

Tremendous Research Opportunities

Electrical & Computer Engineering (ECE) faculty members boast international reputations and provide students with opportunities for research , for example, in such areas as: Solid State Materials and Devices, Photonics, Electromagnetics, Space and Science Technology, Computer Networking and Distributed Systems, Signal and Image Processing, Machine Learning and Statistical Signal Processing, Communication, and Sensor Networks. You can learn more about research in these areas by visiting Photonics, Electronics and Nanotechnology , Imaging and Optical Science , Data Science and Intelligent Systems , and BioECE and Digital Health .

The ECE PhD Student Experience

As an electrical or computer engineering PhD student, you will pursue theoretical and empirical studies in a topic area determined by your interests and those of your faculty research advisor. As a student in Boston, you will be in the midst of a vibrant high-tech research community where external collaborations with industry, government, and other universities are common. However, your experience will likely not be limited to Boston; PhD students are supported by the Department to present their work at many key conferences around the world.

Admission Requirements

- December 15th

Contact & Application Support

PhD (Doctoral) Admissions Overview

Our research-intensive program cultivates the next generation of leaders in academia and industry. Electrical Engineering doctoral students work alongside faculty, fellow students, and researchers who are leaders in their disciplines.

Application Timeline & Deadlines

Click on the links below to read about each step of the application process:

Did You Know?

• A master's degree is not required prior to applying to the PhD program in Electrical Engineering. • Applications are reviewed on an annual basis for autumn quarter start only. • December 7, 2023 is the application deadline for Autumn 2024-2025. • Typical completion time for the PhD degree is 5-7 years. • All PhD students who maintain satisfactory academic progress receive full financial support for the duration of the doctoral program.

Knight-Hennessy Scholars

The Knight-Hennessy Scholars program is designed to build an interdisciplinary community of Stanford graduate students dedicated to finding creative solutions to the world's greatest challenges. The program awards up to 100 high-achieving students every year with full funding to pursue a graduate education at Stanford, including the M.S. and Ph.D. in Electrical Engineering. To be considered, you must apply to Knight-Hennessy Scholars and separately apply to the Electrical Engineering department.

Additional Resources

Electrical and Computer Engineering Doctor of Philosophy (Ph.D.) Degree

Request Info about graduate study Visit Apply

Ph.D.s in electrical and computer engineering are explorers of the information age who transform the world by leading trailblazing research that expands and create knowledge.

STEM-OPT Visa Eligible

Overview for Electrical and Computer Engineering Ph.D.

- Knowledge and Skills to Form Successful Researchers: A plan of study that consists of course work and research. Do research under the guidance of the world-class researchers that comprise our faculty.

- Forming Independent Researchers to Transform the World: World-class research in: (1) architectures and devices for computing; (2) communications, networking, and security; (3) machine learning and artificial intelligence; and (4) cyber-physical and embedded systems.

This is an exciting time in electrical and computer engineering. Harnessing electricity not only provides humanity with a transformative form of energy, but it also leads to the development of digital technologies, which have forged our Information Age as a time of revolutionary advances developed at an unprecedented pace.

The 21st century has witnessed such advances as the Smart Grid, ubiquitous fast internet access through wireless networks, artificial intelligence and machine learning technologies that rival humans in performance, the Internet-of-Things, cloud computing, fiber-optic networks capable of transmitting trillions of bits per second, new computing paradigms such as quantum or neuromorphic computing, and many more. None of these advances would have happened without the dedication of researchers in electrical and computer engineering.

Offered jointly by the department of electrical and microelectronic engineering and the department of computer engineering , students in RIT’s Ph.D. in electrical and computer engineering learn to become independent researchers by conducting research under the guidance of the world-class researchers that comprise our faculty. This research is often associated with some of the many centers and laboratories across RIT, including the Center for Human-aware AI (CHAI) and the Global Cybersecurity Institute .

The curriculum for the Ph.D. in electrical and computer engineering provides the knowledge and skills to form successful independent researchers by providing disciplinary and interdisciplinary courses, research mentorship, and seminars.

Students are also interested in: Electrical Engineering MS , Computer Engineering MS

Join us for Fall 2024

Many programs accept applications on a rolling, space-available basis.

Learn what you need to apply

Advancement of world-class impactful research is the ethos of the Ph.D. in electrical and computer engineering. The program forms a dynamic and collaborative environment where our students and faculty are developing the next wave of transformational technologies for our society by conducting research in the following areas:

- Architectures and Devices for Computing

- Communications, Networking and Security

- Machine Learning and Artificial Intelligence

- Cyber-physical and Embedded Systems

Are you a doctoral student interested in participating in our research? Learn more about research assistantship opportunities across the Kate Gleason College of Engineering and how you can apply.

Daniel Kaputa

Ivan Puchades

Featured Work

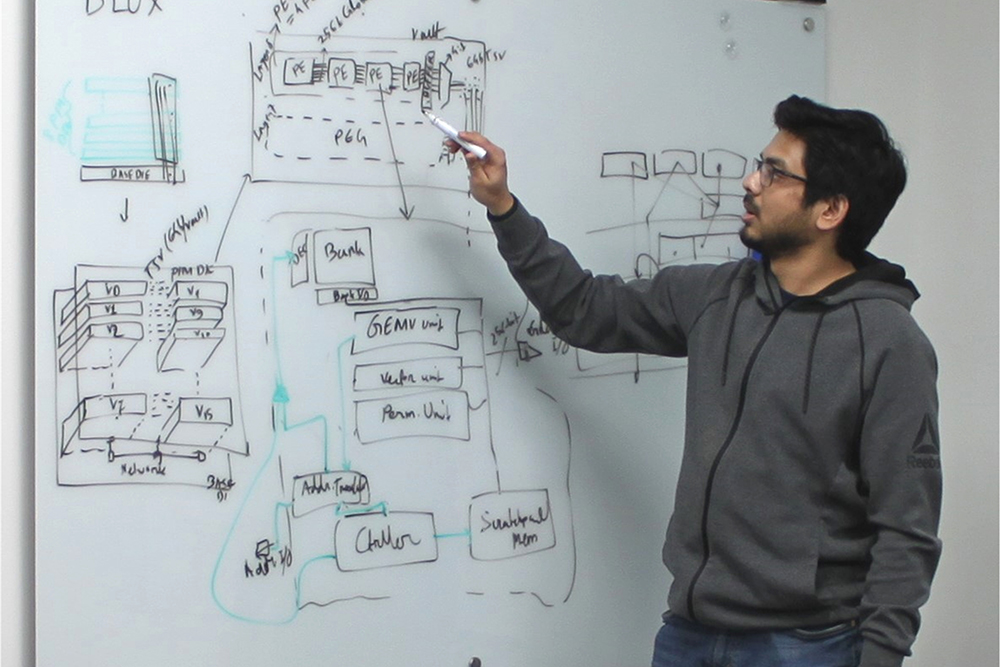

Forging the Future of AI and Security through Memory-centric Computing

Ph.D. Student: Purab Sutradhar

Pursuing his Ph.D. in Electrical and Computer Engineering, Purab Sutradhar is at the forefront of developing cutting-edge computing solutions for data-centric and AI applications through his research...

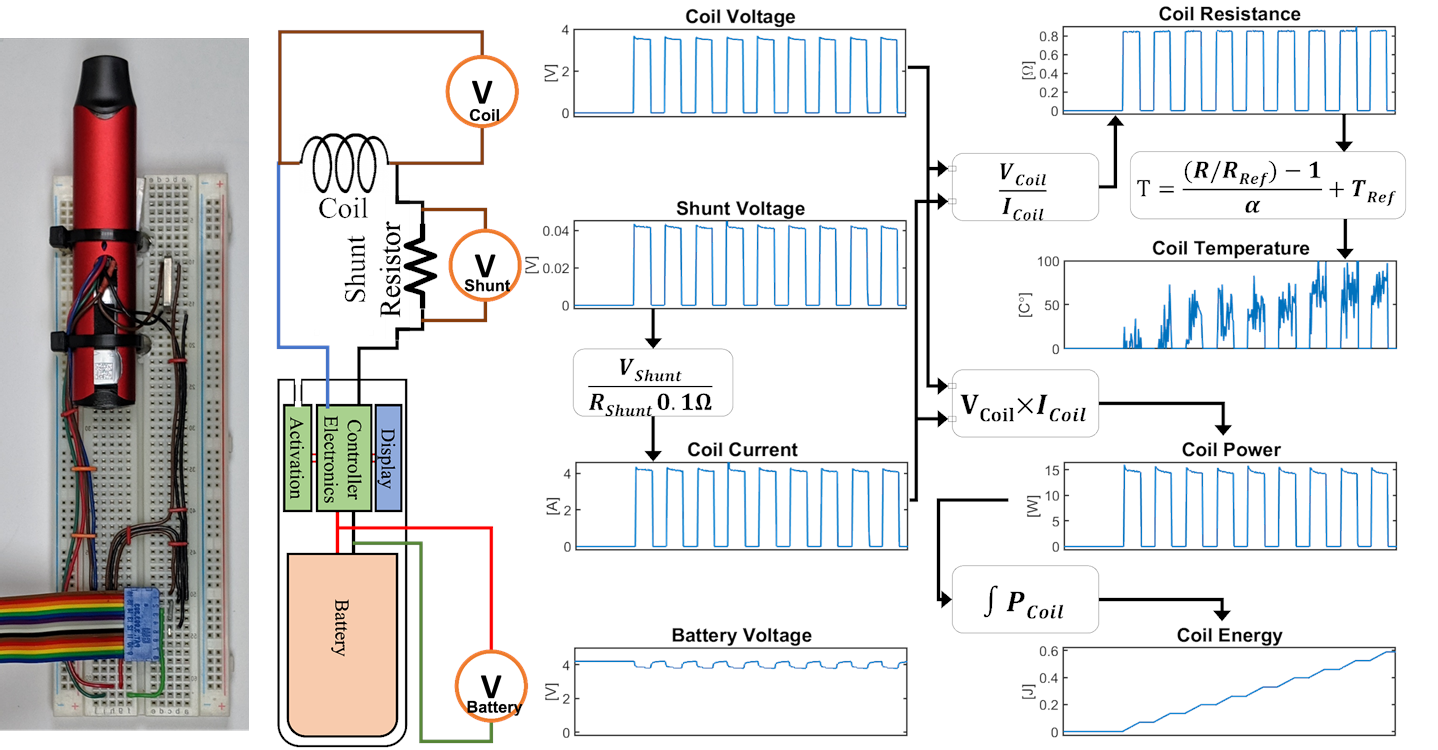

Methods for Quantifying Power Characteristics and Chronic Patterns of Use Behavior of Electronic Vaping Products

Ph.D. Student: Qutaiba M. Saleh; Advisor: Dr. Edward Hensel

The complexity and variety of inhaled tobacco products have increased significantly with the introduction of Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS). Product characteristics and human behavior are...

Generative AI enabled Cybersecurity Operations

Shanchieh Jay Yang

The potential use of generative AI, including Large Language Models (LLMs), for cybersecurity operations may be hindered by misconceptions of its capabilities and missed opportunities to properly...

Featured Profiles

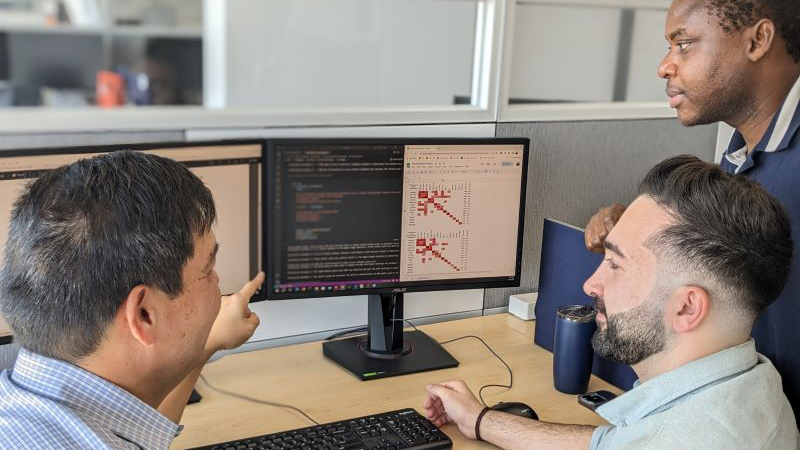

Faculty Spotlight: Dongfang Liu

Dongfang Liu

Meet Dr. Dongfang Liu, assistant professor in the department of computer engineering.

Faculty Spotlight: Dorin Patru

Dorin Patru

Associate professor at RIT since 2002, Dorin Patru teaches digital and computer, circuits and systems courses. He joined the department in fall 2002. He received a B.S. and M.S. in Electrical...

Advancing research for next generation wireless networks

Omar Abdul Latif is a student in the Electrical and Computer Engineering Ph.D. program who joined while he was working as a lecturer at RIT Dubai. He found that pursuing a Ph.D. is an...

Latest News

February 29, 2024

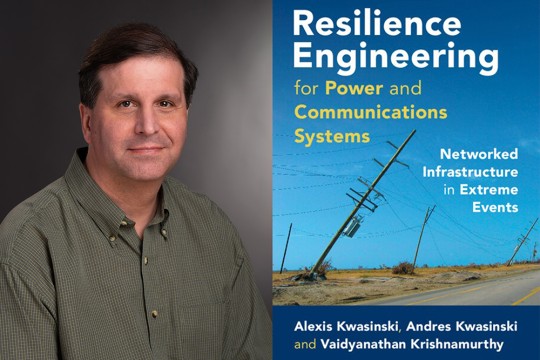

Engineering Professor Co-Authors New Book on Resilience Engineering

Engineering professor, Andres Kwasinski co-authors new book, “Resilience Engineering for Power and Communications Systems: Networked Infrastructure in Extreme Events” published by Cambridge University Press.

February 19, 2024

Computer engineering faculty member joins national initiative on neuromorphic computing

Cory Merkel, assistant professor of computer engineering at RIT, will represent the university as one of five collegiate partners in the new Center of Neuromorphic Computing under Extreme Environments, also referred to as CONCRETE.

February 9, 2024

Electrical engineering faculty member recognized with CAREER Award

Bing Yan, an assistant professor of electrical engineering, is building a more coordinated system to manage different variables affecting grid energy generation, storage, transmission, and distribution—from extreme weather events to the addition of solar and wind power.

Curriculum for 2023-2024 for Electrical and Computer Engineering Ph.D.

Current Students: See Curriculum Requirements

Electrical and Computer Engineering, Ph.D. degree, typical course sequence

*Engineering Foundation Electives:

† Discipline Concentration: Any graduate level course offered by the departments of Electrical and Microelectronic Engineering of Computer Engineering, exclusive of capstones.

‡ Focus Area Elective: Any graduate level course offered by the Kate Gleason College of Engineering, exclusive of capstones.

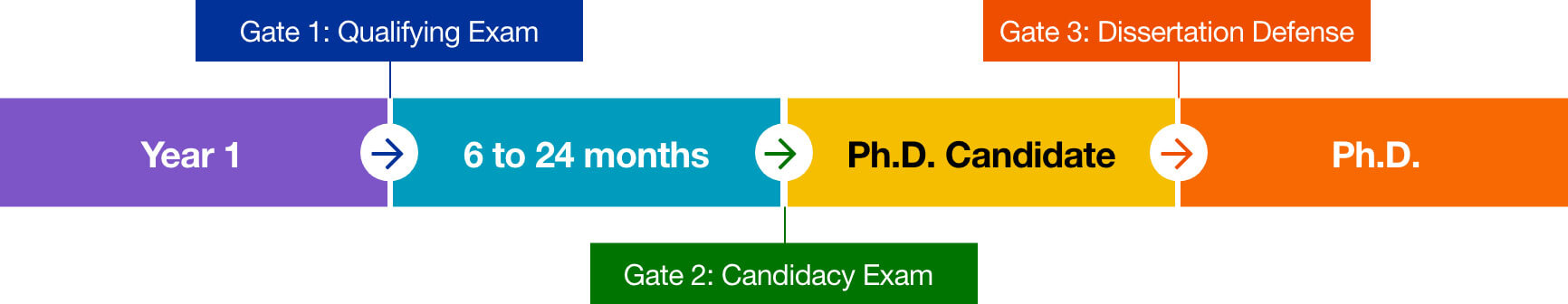

The curriculum for the Ph.D. in electrical and computer engineering provides the knowledge and skills to form successful independent researchers by providing disciplinary and interdisciplinary courses, research mentorship, and seminars. Courses are organized into three categories: core, discipline concentration elective, and focus area elective courses. In addition, the plan of study includes three major research-based milestones: the doctoral qualifying exam, the doctoral candidacy exam, and the doctoral dissertation defense.

Core Courses Core courses are usually completed during the first two semesters of the program since they serve as foundational preparation for other elective courses. Core courses develop core competency skills for research, introducing the research landscape in electrical and computer engineering, and helping to prepare students for the qualifying exam.

Discipline Concentration Elective Courses The discipline concentration elective courses provide rigorous education in a student’s specific field of research in electrical and computer engineering. Students choose courses in consultation with the dissertation and research advisor. Graduate courses offered by the department of electrical and microelectronic engineering (courses code EEEE-6/7/8xx) or the department of computer engineering (courses code CMPE-6/7/8xx).

Focus Area Elective Courses Focus area elective courses provide the curriculum flexibility for students to engage in trans-disciplinary learning. In consultation with the dissertation and research advisor, students choose graduate courses offered by any department in the Kate Gleason College of Engineering. In addition, and subject to the approval of the Ph.D. program director, students may choose graduate courses offered by any of RIT’s colleges.

Qualifying Exam Students complete a qualifying exam at the end of their first year of study. The exam evaluates the student's aptitude, potential, and competency in conducting Ph.D.-level research.

Dissertation Proposal and Candidacy Exam Students must present a dissertation proposal to their dissertation committee no sooner than six months after the qualifying exam and at least twelve months prior to the dissertation defense exam. The proposal provides the opportunity for students to elaborate on their research plans and to obtain feedback on the direction and approach to their research from their dissertation committee.

Dissertation Presentation and Defense Each doctoral candidate prepares an original, technically rigorous, and well-written dissertation that describes the candidate’s research body of work and novel contributions to the discipline of electrical and computer engineering that have resulted from the doctoral studies. In this culminating milestone, each doctoral candidate presents and defends their dissertation and its accompanying research to their dissertation committee.

Admissions and Financial Aid

This program is available on-campus only.

Full-time study is 9+ semester credit hours. International students requiring a visa to study at the RIT Rochester campus must study full‑time.

Application Details

To be considered for admission to the Electrical and Computer Engineering Ph.D. program, candidates must fulfill the following requirements:

- Complete an online graduate application .

- Submit copies of official transcript(s) (in English) of all previously completed undergraduate and graduate course work, including any transfer credit earned.

- Hold a baccalaureate degree (or US equivalent) from an accredited university or college.

- A recommended minimum cumulative GPA of 3.0 (or equivalent).

- Submit a current resume or curriculum vitae.

- Submit a statement of purpose for research which will allow the Admissions Committee to learn the most about you as a prospective researcher.

- Submit two letters of recommendation .

- Entrance exam requirements: GRE optional but recommended. No minimum score requirement.

- Writing samples are optional.

- Submit English language test scores (TOEFL, IELTS, PTE Academic), if required. Details are below.

English Language Test Scores

International applicants whose native language is not English must submit one of the following official English language test scores. Some international applicants may be considered for an English test requirement waiver .

International students below the minimum requirement may be considered for conditional admission. Each program requires balanced sub-scores when determining an applicant’s need for additional English language courses.

How to Apply Start or Manage Your Application

Cost and Financial Aid

An RIT graduate degree is an investment with lifelong returns. Ph.D. students typically receive full tuition and an RIT Graduate Assistantship that will consist of a research assistantship (stipend) or a teaching assistantship (salary).

Access resources for students including student manual and research resources.

- ECE-PhD student manual

- KGCOE graduate student manual

- ECE-PHD Request for Qualifying Exam

- ECE-PHD Advisory Committee Formation form

- ECE-PhD Request for Candidacy Exam

- ECE-PHD Request for Research Review Meeting form

- ECE-PHD Request for Dissertation Defense

- ECE-PHD Request for Independent Study form

Research Resources

- RIT Libraries

- RIT Libraries InfoGuides

- Our librarian

- IEEE Xplore

- ACM Digital Library

- Springer Link

- SPIE Digital Library

- Elsevier Science Direct

Alternatively, use our A–Z index

Attend an open day

Discover more about postgraduate research

PhD Electrical and Electronic Engineering / Overview

Year of entry: 2024

- View full page

The standard academic entry requirement for this PhD is an upper second-class (2:1) honours degree in a discipline directly relevant to the PhD (or international equivalent) OR any upper-second class (2:1) honours degree and a Master’s degree at merit in a discipline directly relevant to the PhD (or international equivalent).

Other combinations of qualifications and research or work experience may also be considered. Please contact the admissions team to check.

Full entry requirements

Apply online

In your application you’ll need to include:

- The name of this programme

- Your research project title (i.e. the advertised project name or proposed project name) or area of research

- Your proposed supervisor’s name

- If you already have funding or you wish to be considered for any of the available funding

- A supporting statement (see 'Advice to Applicants' for what to include)

- Details of your previous university level study

- Names and contact details of your two referees.

Find out how this programme aligns to the UN Sustainable Development Goals , including learning which relates to:

Goal 7: Affordable and clean energy

Goal 9: industry, innovation and infrastructure, goal 11: sustainable cities and communities, goal 12: responsible consumption and production, goal 13: climate action, programme options, programme description.

The Degree of Doctor of Philosophy (PhD) is a research degree awarded for making a significant contribution to knowledge; in our case to the subjects associated with Electrical and Electronic Engineering. The period of research is three to four years.

The Department of Electrical and Electronic Engineering is one of the largest electrical and electronic engineering schools in the UK. We have strong links with industry in a number of sectors and are renowned for our theoretical and applied research. We have over 70 academic staff and their research interests cover virtually all aspects of the subject; from the generation and distribution of electrical energy through to photonics and functional materials.

More information about the areas of research interest in the Department can be found on the following web pages:

- Research themes

- Areas of expertise

- Research impact

To find out more about the research interests of a particular member of staff visit the staff profiles:

- Staff profiles

For entry in the academic year beginning September 2024, the tuition fees are as follows:

- PhD (full-time) UK students (per annum): Band A £4,786; Band B £7,000; Band C £10,000; Band D £14,500; Band E £24,500 International, including EU, students (per annum): Band A £28,000; Band B £30,000; Band C £35,500; Band D £43,000; Band E £57,000

Further information for EU students can be found on our dedicated EU page.

The programme fee will vary depending on the cost of running the project. Fees quoted are fully inclusive and, therefore, you will not be required to pay any additional bench fees or administration costs.

All fees for entry will be subject to yearly review and incremental rises per annum are also likely over the duration of the course for Home students (fees are typically fixed for International students, for the course duration at the year of entry). For general fees information please visit the postgraduate fees page .

Always contact the Admissions team if you are unsure which fees apply to your project.

Scholarships/sponsorships

There are a range of scholarships, studentships and awards at university, faculty and department level to support both UK and overseas postgraduate researchers.

To be considered for many of our scholarships, you’ll need to be nominated by your proposed supervisor. Therefore, we’d highly recommend you discuss potential sources of funding with your supervisor first, so they can advise on your suitability and make sure you meet nomination deadlines.

For more information about our scholarships, visit our funding page or use our funding database to search for scholarships, studentships and awards you may be eligible for.

UN Sustainable Development Goals

The 17 United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) are the world's call to action on the most pressing challenges facing humanity. At The University of Manchester, we address the SDGs through our research and particularly in partnership with our students.

Led by our innovative research, our teaching ensures that all our graduates are empowered, inspired and equipped to address the key socio-political and environmental challenges facing the world.

To illustrate how our teaching will empower you as a change maker, we've highlighted the key SDGs that our programmes address.

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Ensure sustainable consumption and production patterns

Take urgent action to combat climate change and its impacts

Contact details

The School of Engineering creates a world of possibilities for students pursuing skills and understanding. Through dynamic research and teaching we develop engineering solutions that make a difference to society in an ethical and sustainable way. Science-based engineering is at the heart of what we do, and through collaboration we support the engineers and scientists of tomorrow to become technically strong, analytically innovative and creative. Find out more about Science and Engineering at Manchester .

Programmes in related subject areas

Use the links below to view lists of programmes in related subject areas.

- Electrical and Electronic Engineering

Regulated by the Office for Students

The University of Manchester is regulated by the Office for Students (OfS). The OfS aims to help students succeed in Higher Education by ensuring they receive excellent information and guidance, get high quality education that prepares them for the future and by protecting their interests. More information can be found at the OfS website .

You can find regulations and policies relating to student life at The University of Manchester, including our Degree Regulations and Complaints Procedure, on our regulations website .

- +91-9176966446

- [email protected]

Recent PhD Research Topic Ideas For Electrical Engineering 2020

- By Engineering and Technology

- Recent Trends

Sharing is caring!

Exclusive for scholars pursuing their PhD in Electrical Engineering with base papers (peer-reviewed articles)

- Improvement of power quality in the distribution line due to the distributed generation of renewable energy

- Machine learning based Energy management system for better optimisation of power in electric vehicles.

- Efficient and fast wireless power transfer between charging stations and electric vehicles for saving time.

- Effective optimisation of power supply in micro grids for reduced dependency on the connected main grid.

- Comparison of efficiency of various three phase grid connected converters under different grid faults.

- Comparison of different types of phase converters with respect to the efficiency.

- Comparison of power outputs and efficiency of three phase converters and inverters for wind turbines.

- Efficient power distribution through Ultra High Voltage DC (UHVDC) supply and its comparison to current AC power distribution standards

- Improvement in efficiency of stepping down power supply of UHVDC near the residential areas.

- A hybrid FACTS device that solves the issues in the SVC and STATCOM for efficient reactive power compensation

- Improvement of THD ratio in three phase cascaded multilevel power converters from one PV source.

- Efficient synchronization of frequency and stability of two different gird system with contrasting sources of power supply.

- Damping of oscillation in rotors of machines using VAR compensators .

- Improvement of smart grid stability at times of network attacks using Artificial Intelligence.

- Reactive power compensation during the convergence of grid system with distributed generation.

- Recent Posts

- Guidelines to Write a Research Proposal for Neurology Research Scholars - March 19, 2021

- How to Choose a PhD Dissertation Topic For Economic Research? List out the Criteria for Topic Selection - March 11, 2021

- Beginners Guide to Write a Research Proposal for a PhD in Computer Science - February 19, 2021

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Soluble CD27 (sCD27) is associated with somatic immune reaction status. Moreover, sCD27 level is associated with the prognosis of patients with prostate cancer who receive immunotherapy. In this study, we assessed sCD27 levels in patients with advanced lung cancer and determined their correlation with survival and clinicopathologic parameters. Serum samples were collected from patients with advanced lung cancer, and sCD27 was quantified via enzyme-linked immunosorbent assay. The association between sCD27 levels and clinicopathologic status and patient survival was retrospectively analyzed. Of 96 patients analyzed, 73 had adenocarcinoma, 7 had squamous cell carcinoma, and 15 had small cell carcinoma. Median serum sCD27 level was 36.54 U/mL (range, undetectable-104.47); this is lower than that previously reported for patients with lung cancer, including those with localized stages. Patients with squamous cell carcinoma had higher sCD27 levels (p = 0.010). Age, performance status, and serum albumin levels were significantly correlated with serum sCD27 level. Patients with high serum sCD27 levels (\u226532.52 U/mL; n = 58) had poorer prognosis than those with low serum sCD27 levels (<32.52 U/mL, n = 38; median survival, 7.3 vs. 21.8 months, respectively, p< 0.0001). High sCD27 level is associated with poor prognosis and may reflect the immune-exhausted status of patients with advanced lung cancer.

PhD Assistance

Recent phd research topic ideas for electrical engineering 2020.

Exclusive for scholars pursuing their PhD in Electrical Engineering with base papers (peer-reviewed articles)

- Improvement of power quality in the distribution line due to the distributed generation of renewable energy

- Machine learning based Energy management system for better optimisation of power in electric vehicles.

- Efficient and fast wireless power transfer between charging stations and electric vehicles for saving time.

- Effective optimisation of power supply in micro grids for reduced dependency on the connected main grid.

- Comparison of efficiency of various three phase grid connected converters under different grid faults.

- Comparison of different types of phase converters with respect to the efficiency.

- Comparison of power outputs and efficiency of three phase converters and inverters for wind turbines.

- Efficient power distribution through Ultra High Voltage DC (UHVDC) supply and its comparison to current AC power distribution standards

- Improvement in efficiency of stepping down power supply of UHVDC near the residential areas.

- A hybrid FACTS device that solves the issues in the SVC and STATCOM for efficient reactive power compensation

- Improvement of THD ratio in three phase cascaded multilevel power converters from one PV source.

- Efficient synchronization of frequency and stability of two different gird system with contrasting sources of power supply.

- Damping of oscillation in rotors of machines using VAR compensators .

- Improvement of smart grid stability at times of network attacks using Artificial Intelligence.

- Reactive power compensation during the convergence of grid system with distributed generation.

Referred Blog

Quick contact.

- Adversial Attacks

- Artificial Intelligence

- Artificial Intelligence (AI) and ML ( Machine Learning )

- Big Data Analysis

- Business and Management

- Categories of Research methodology – PhDAssistance

- Category of Research Proposal Services

- coding & algorithm

- Computer Data Science

- Category of Machine Learning – PhDassistance

- Computer Science/Research writing/Manuscript

- Course Work Service

- Data Analytics

- Data Processing

- Deep Networks

- Dissertation Statistics

- economics dissertation

- Editing Services

- Electrical Engineering Category

- Engineering & Technology

- finance dissertation writing

- Gap Identification

- Healthcare Dissertation Writing

- Intrusion-detection-system

- journals publishing

- Life Science Dissertation writing services

- literature review service

- Machine Learning

- medical thesis writing

- Peer review

- PhD Computer Programming

- PhD Dissertation

- Phd Journal Manuscript

- Annotated Bibliography

- PhD Publication Support

- Phd thesis writing services

- Phd Topic Selection

- Categories of PhdAssistance Dissertation

- Power Safety

- problem identification

- Quantitative Analysis

- quantitative research

- Recent Trends

- Referencing and Formatting

- Research Gap

- research journals

- Research Methodology

- research paper

- Research Proposal Service

- secondary Data collection

- Statistical Consulting Services

- Uncategorized

PhD Assistance | Blog

PhD Research Topics in Electrical Engineering

PhD research topics in Electrical Engineering is our reasonable service and certainly the best option for the students. We are in the same place for over 18+years to aid both PhD and MS scholars. Later on, Electrical Engineering goes through a broad spectrum model, design, and study in several areas.

Major Topics in Electrical Engineering

- Nano and Micro Technology

- Digital Image and Signal Processing

- Cognitive Technology

- Renewable Energy Sources

- Embedded System

- VLSI and also in Power Electronics

- Optical Communication

The PhD ride may seem hard!!! But it will be easy to pass away when you join us…

Until now, each tech joins with various electrical devices. Additionally, it will share the data in the form of digital signals. Once you join us, we will guide you in various recent areas in this field with interesting PhD research topics in electrical engineering field.

Ongoing Inspiring Novel Concepts

- Computation Intelligence

- Automated High Voltage System

- Intelligent Control System

- Electronic Machines

- Power Drive System

- Analog and in Digital Info Processing

- Distributed and also within Renewable Energy System

- Power Quality and also in Grounding Optimization

- Circuits Design and also in Modeling

- Fault Diagnosis in Smart Grid

- Power-Aware Smart Vehicle

To this end, our experts are keen to focus on puzzling issues in above all areas. As a result, they have found out a lot of best answers to get out of it. Truly, PhD research topics in Electrical Engineering will take you to your aimed destiny. On this trip, we will make you cross several tollgates.

Main Check Points in Your Research Journey

- Topic Selection

- Novelty Identification

- Solution Recognition

- Code Execution with Graphs

- Paper Writing and in Publication

When you replace stumbling block as a step ladder to success…Then you will see the success close to you…

Here, we also suggest you brainy discoveries from our PhD research topics in Electrical Engineering,

An effective mechanism for Centralized monitoring of power electronics devices

The novel mechanism for Adaptive Control of Power Electronics Load Considering User Intention in Islanded Microgrid

A competent Design and Testing of 6 kV H-bridge Power Electronics Building Block Based on 10 kV SiC MOSFET Module method

The new source of Autonomous Control for Active Power Electronics Loads Considering Response Cost in Islanded Microgrid

An effectual process of Power Electronics for Future Power Grids system

A fresh function of Recent Trend in Power Electronics designed for ICT Systems

An innovative mechanism for Displacement Power Factor Correction used by Firing and Extinction Angle Control system

The novel mechanism for control and protection system in loop testing technology designed for flexible power electronics substation method

A design methodology for Novel Silicon Carbide Integrated Power Module used for EV application

The novel mechanism for SiC MOSFET Based on Modular Universal Power Electronics Regulator

A fresh function of Partial Power Processing DC Current Source intended for Loop Resistance Measurement in Gas Insulated Switchgear practice

A newfangled mechanism for Junction Temperature Control by More Reliable Power Electronics

An effective Evaluation of Power Processing in Series-Connected for Partial-Power Converters system

The novel mechanism for Unified Power Flow Controller used by Power Electronics Integrated Transformer

A new Geometrical Techniques for Electric Field Control in (Ultra) Wide Band gap based on Power Electronics Modules system

An effective function of Adaptive Constant Power Control of MHz GaN-Based AC/DC Converters designed for Low Power Applications

A fresh mechanism for Programmable Power Electronics Voltage Source with Sigma-Delta Modulator in Control Section

An innovative process of Multi-Level Power Converter By Series-Connected Solid-State Transformers scheme

On the sue of Regularly Sampled Pulse-Width Modulators with Sawtooth Carrier in Baseband Distortion Compensation used for High-Precision Power Electronics

A fresh function of Beat Frequency Oscillation Analysis intended for Power Electronic Converters in DC Nano grid Based on Crossed Frequency Output Impedance Matrix Model system

Why Work With Us ?

Senior research member, research experience, journal member, book publisher, research ethics, business ethics, valid references, explanations, paper publication, 9 big reasons to select us.

Our Editor-in-Chief has Website Ownership who control and deliver all aspects of PhD Direction to scholars and students and also keep the look to fully manage all our clients.

Our world-class certified experts have 18+years of experience in Research & Development programs (Industrial Research) who absolutely immersed as many scholars as possible in developing strong PhD research projects.

We associated with 200+reputed SCI and SCOPUS indexed journals (SJR ranking) for getting research work to be published in standard journals (Your first-choice journal).

PhDdirection.com is world’s largest book publishing platform that predominantly work subject-wise categories for scholars/students to assist their books writing and takes out into the University Library.

Our researchers provide required research ethics such as Confidentiality & Privacy, Novelty (valuable research), Plagiarism-Free, and Timely Delivery. Our customers have freedom to examine their current specific research activities.

Our organization take into consideration of customer satisfaction, online, offline support and professional works deliver since these are the actual inspiring business factors.

Solid works delivering by young qualified global research team. "References" is the key to evaluating works easier because we carefully assess scholars findings.

Detailed Videos, Readme files, Screenshots are provided for all research projects. We provide Teamviewer support and other online channels for project explanation.